Gesundheitliche Voraussetzungen für Pilotinnen und Piloten

Piloten müssen körperlich und seelisch fit sein, damit der Flug sicher abläuft. Vor dem Fliegen holen sie sich ein Flugtauglichkeitszeugnis (Medical) bei einem Flugmediziner (Fliegerarzt). Dabei prüft der Arzt im Flugmedizinzentrum ausführlich die Gesundheit – zum Beispiel mit Sehtest, Hörtest, Blut- und Urinuntersuchungen und einem Ruhe-EKG.

- Ärztliche Untersuchung: Ein zugelassener Flugmediziner (Aero-Medical Examiner) führt die Untersuchung durch. Bei der Erstuntersuchung werden die Krankengeschichte erfasst, Körperumfang, Blutdruck und Puls gemessen. In der Regel gehören ein Ruheatmungs-EKG, Lungenfunktionstest, Labor (Blut, Urin), Augen- und Höruntersuchung dazu.

- Sehtest und Farbensehen: Piloten müssen scharf sehen können (bis 1,0), mit Brille oder Kontaktlinse falls nötig. Sie werden auf Farbfehlsichtigkeit getestet (Ishihara-Farbtest). Können sie Farben nicht eindeutig unterscheiden, ist das einschränkend.

- Hörtest: Bei einer ersten Untersuchung darf der Hörverlust in wichtigen Frequenzen nur gering sein. In der Praxis heißt das, Piloten dürfen nur minimal weniger hören als Normalmenschen.

- Psychische Gesundheit: Der Arzt fragt nach Stimmung, Schlaf und Belastbarkeit. Es gibt Fragebögen zu Stress, Alkohol oder Drogen. Behandelte psychische Erkrankungen (z.B. schwere Depression, Sucht) müssen vor Flugdienst behoben sein, da sie sonst zur Untauglichkeit führen können.

Wichtige Gesundheitskriterien

Piloten dürfen keine Krankheiten haben, die plötzlich zum Ausfall führen können.Wichtige Beispiele sind:

- Herz und Kreislauf: Erkrankungen wie Herzinfarkt, instabile Angina, schwere Herzrhythmusstörungen oder behandlungsbedürftige Herzklappenfehler führen zur Fluguntauglichkeit. Sinkende Blutdruck-Ohnmachtsanfälle (vasovagale Synkopen) sind ebenfalls kritisch. Ein dauerhaft zu hoher Blutdruck (über etwa 160/95 mmHg) gilt nur dann als unbedenklich, wenn er gut behandelt und stabil ist. Piloten mit einem behandelten Bluthochdruck können oft weiterfliegen, solange die Werte stimmen.

- Stoffwechsel/Diabetes: Pilotinnen und Piloten mit insulinpflichtigem Diabetes (Typ 1) gelten generell als untauglich. Das liegt daran, dass Unterzuckerung (Hypoglykämie) beim Fliegen lebensgefährlich ist. Auch Typ-2-Diabetiker brauchen stabile Werte und spezielle Freigaben. Bei stabilem nicht-insulinpflichtigem Diabetes kann nach Rücksprache mit dem Flugmediziner oft eine Ausnahme genehmigt werden. Starkes Übergewicht (BMI über 35) ist ebenfalls ein Ausschlusskriterium.

- Lunge und Atmung: Schwere Asthmafälle oder andere chronische Lungenkrankheiten, die die Atmung einschränken, machen ebenfalls untauglich. Die Luft im Flugzeug ist zwar druckbelüftet, aber die Sauerstoffmenge ist trotzdem geringer als auf dem Boden. Daher dürfen Piloten keine starken Atemprobleme haben.

- Sinne und Körper: Neben gutem Sehvermögen sind ein normales Farbensehen und gutes Hörvermögen Pflicht. Auch das zentrale Nervensystem (Gleichgewicht, Motorik) muss einwandfrei funktionieren. Zum Beispiel machen schwere Gleichgewichtsstörungen, Epilepsie oder unbehandelte neurologische Erkrankungen in der Regel fluguntauglich. Jeder körperliche Zustand, der die sichere Bedienung des Flugzeugs behindert (z.B. fehlende Gliedmaßen oder Lähmungen), führt zur Untauglichkeit.

- Sucht und Medikamente: Aktive Alkohol- oder Drogenabhängigkeit führt zur sofortigen Untauglichkeit. Auch für Medikamente prüft der Fliegerarzt, dass keine Nebenwirkungen die Flugsicherheit beeinträchtigen können (z.B. starke Schläfrigkeit). Insgesamt gilt: Jede Erkrankung, die die Arbeitsfähigkeit einschränkt, kann zur Fluguntauglichkeit führen.

Gefährdungen im Cockpit

Piloten sind im Cockpit auch besonderen Belastungen ausgesetzt. Wichtige Gefahren sind unter anderem:

- Plötzliche Erkrankungen: Ein Herzinfarkt oder Schlaganfall an Bord würde die Sicherheit gefährden. Deshalb achten Ärzte besonders auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Piloten sollten in guter körperlicher Verfassung sein, um das Risiko eines unerwarteten Ausfalls zu minimieren.

- Schlafmangel und Jetlag: Unregelmäßige Arbeitszeiten, Nachtflüge und Zeitzonenwechsel stören den Tag-Nacht-Rhythmus. Piloten können durch Jetlag übermüdet sein, was zu Konzentrationsstörungen führt. Fluggesellschaften setzen deshalb geregelte Ruhezeiten und Schichtpläne ein. Piloten lernen außerdem Strategien zum Umgang mit Müdigkeit.

- Druckveränderungen und Sauerstoffmangel: In Reiseflughöhe sinkt der Kabinendruck auf etwa 2.400 Meter über Normalnull. Das bedeutet etwas weniger Sauerstoff im Blut. Ein gesunder Pilot verträgt das normalerweise gut, aber leichte Sauerstoffmangel (Hypoxie) kann bei empfindlichen Personen zu Kopfschmerzen oder Müdigkeit führen. Außerdem wirken bei schnellen Flugmanövern G-Kräfte(Beschleunigungen) auf das Herz-Kreislauf-System ein: Beim Kurvenflug drückt die beschleunigte Luft gegen den Körper und kann den Blutdruck beeinflussen.

- Strahlenbelastung: In großer Höhe erhalten Piloten mehr kosmische Röntgen- und Gammastrahlung als am Boden. Studien zeigen, dass die durchschnittliche jährliche Strahlendosis eines Berufsfliegers über 2 Millisievert liegt. Das ist höher als bei normalen Berufen und wird deshalb als berufliche Strahlenexposition eingestuft. Da ionisierende Strahlung bekanntermaßen das Krebsrisiko erhöht, überwachen Luftfahrtbehörden diese Belastung und begrenzen die jährliche Dosis für fliegendes Personal.

- Psychische Belastungen: Pilotinnen und Piloten tragen große Verantwortung – sie sind für Menschenleben und Technik zuständig. Stressfaktoren sind beispielsweise enge Zeitpläne, Wetterunsicherheiten oder plötzliche Notfallsituationen. „Piloten sind keine Supermenschen“, sagt ein Luftfahrtexperte. Fluggesellschaften achten daher auf die psychische Stabilität ihrer Piloten. Regelmäßige Gespräche und in einigen Ländern auch psychologische Tests sollen helfen, ernsthafte psychische Probleme früh zu erkennen. Bereits akute Depressionen oder andere schwerwiegende psychische Erkrankungen führen gemäß EASA-Vorschrift zur Untauglichkeit.

Rolle der Ärzte

Die Flugtauglichkeit wird von speziell geschulten Ärzten überprüft. Dazu gehört:

- Fliegerarzt (Aero-Medical Examiner): In Deutschland führt meist ein zertifizierter Flugmedizinischer Sachverständiger die Untersuchung durch und stellt das Flugtauglichkeitszeugnis aus. Eine Erstuntersuchung muss oft in einem sogenannten Aero Medical Center stattfinden. Die Genehmigung für Berufspiloten (Medical Klasse 1) erteilt das Luftfahrt-Bundesamt.

- Flugmedizinisches Zentrum oder Luftfahrtamt: Bei Erstuntersuchung und komplizierten Fällen arbeitet der Fliegerarzt mit spezialisierten Zentren zusammen. In manchen Ländern kann auch das Luftfahrtamt (z.B. das LBA) einbezogen werden.

- Hausarzt und Fachärzte: Üblich ist, dass Pilotinnen und Piloten ihren Hausarzt oder Fachärzte regelmäßig aufsuchen. Diese Ärzte können vorab chronische Krankheiten behandeln und Bescheinigungen ausstellen. Bekannte Erkrankungen (z.B. Herzprobleme, Diabetes) werden dem Fliegerarzt mitgeteilt. Oft werden Fachärzte (z.B. Kardiologen, Augenärzte) hinzugezogen, wenn eine genauere Abklärung nötig ist. Deren Berichte helfen dem Fliegerarzt, eine Entscheidung über die Flugtauglichkeit zu treffen.

Insgesamt sorgt dieses System aus regelmäßigen Tests und Facharzt-Einbeziehung dafür, dass nur gesunde Personen Flugzeuge steuern dürfen. Die strengen Regeln – sowohl technisch als auch medizinisch – sollen gewährleisten, dass Piloten im Cockpit nicht durch Krankheit oder Erschöpfung gefährdet werden.

Quellen: Europäische Luftfahrtvorschriften und Fachartikel erläutern diese Regeln und Untersuchungen: Arzt-remshalden.de / welt.de / Flugarztboerse.de / panorama-air.de / bag.admin.ch / Flugmedizin24.de .

Prädiabetes als zunehmend wichtiger Risikofaktor für KHK, Herzinfarkt und Herzinsuffizienz

Game-Changer im Lipidmanagement? Orale PCSK9-Hemmer senkt LDL-Cholesterin vergleichbar stark wie injizierbare Wirkstoffe

Erwachsene mit angeborenen Herzfehlern benötigen eine lebenslange spezialisierte Betreuung

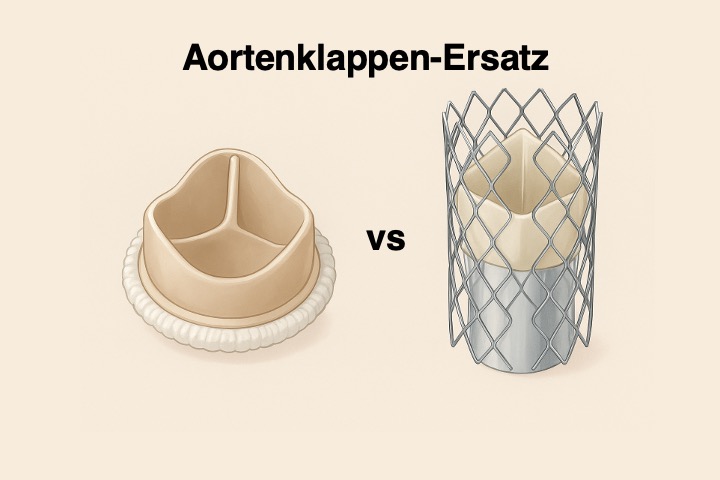

TAVI vs. Klappen-Operation: Die Ergebnisse nach 7 Jahren