Millionen Patienten nicht adäquat versorgt: Leitlinie zu Lipiden vs. Versorgungsrealität

Die Hypercholesterinämie, eine Störung des Lipidstoffwechsels, ist der Hauptrisikofaktor für atherosklerotische kardiovaskuläre Erkrankungen (ASCVD), die häufigsten Todesursachen in Deutschland. Betroffene werden sowohl von niedergelassenen Kardiologinnen und Kardiologen als auch von Allgemeinmedizinerinnen und -medizinern behandelt. Doch wie ist es um die Versorgung der Patientinnen und Patienten bestellt bei 2 Leitlinien, die noch dazu deutlich voneinander abweichen?

Anders als die Nationale Versorgungsleitlinie (NVL) empfiehlt die ESC/EAS-Leitlinie für das Management von Dyslipidämien einen LDL-C-Zielwert von <55 mg/dl und eine Testung des Lipoprotein a-Spiegels mindestens einmal im Leben (ESC: European Society of Cardiology, EAS: European Atherosclerosis Society). Die NVL gibt hingegen einen LDL-C-Zielwert von <70 mg/dl an und empfiehlt keine Lp(a)-Testung.

„Die Versorgungssituation ist eine deutlich andere als in den Leitlinien empfohlen“, stellte Dr. Winfried Haerer, Cardiologicum Herzklinik Ulm MVZ, beim Kongress der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie (DGK) in Mannheim fest. Haerer ist auch Studienleiter des Forschungsprojektes „LipidSnapShot“. In dieser Registerstudie wird untersucht, wie die Empfehlungen der Leitlinien in der Kardiologie und in der Allgemeinmedizin umgesetzt werden.

Die Versorgungssituation ist eine deutlich andere als in den Leitlinien empfohlen.

LipidSnapshot bewertet das Erreichen von LDL-C-Zielwerten und die Anzahl der Lp(a)-Bestimmung bei Patienten mit artherosklerotischen Herz-Kreislauferkrankungen (ASCVD) in Deutschland abhängig von der Betreuung durch niedergelassene Kardiologen – im Vergleich zur Betreuung durch Allgemeinmediziner über einen Zeitraum von 3 Jahren in jährlichen Momentaufnahmen.

Untersucht werden dabei auch die Unterschiede bei der Verordnung von lipidsenkenden Therapien sowie geschlechts- und altersspezifische Unterschiede. Als Datengrundlage dienen 1.500 ASCVD-Erkrankte, die von niedergelassenen Kardiologinnen und Kardiologen behandelt werden, und die Behandlung von 82.375 an ASCVD-Erkrankten durch Allgemeinmedizinerinnen und Allgemeinmediziner.

Lipid Snapshot zeigt verheerende Ergebnisse

„Die Ergebnisse des ersten LipidSnapshots 2023 zeigen deutlich, dass ein Großteil der ASCVD-Patientinnen und -Patienten, vor allem in allgemeinmedizinischen Praxen, nicht adäquat versorgt wurden“, berichtete Prof. Dr. Oliver Weingärtner vom Uni-Klinikum Jena.

Der von den Leitlinien empfohlene LDL-C-Zielwert von <50 mg/dl wurde selten erreicht. Nur in wenigen Fällen folgte eine Therapieerweiterung bei Nicht-Erreichen der Ziele. Und wenn doch eine Eskalation erfolgte und weitere lipidsenkende Therapien verschrieben wurden, war dies fast ausschließlich in kardiologischen Praxen der Fall.

Unabhängig von der Fachrichtung erreichten Männer oft niedrigere mittlere LDL-C-Werte als Frauen. Dabei zeigen die Daten, dass die von Allgemeinmedizinern betreuten Patientinnen im Vergleich zu Männern oft keine lipidsenkenden Therapien erhielten.

Auch die von den Leitlinien empfohlene Lp(a)-Testung fand nicht routinemäßig statt. Nur bei 3% der Personen, die in allgemeinmedizinischen Praxen vorstellig wurden, wurde eine Messung durchgeführt, bei den Kardiologen waren es 20%.

Die Daten zeigen außerdem, dass Kardiologen auch in einem breiteren Patientenprofil testeten: Es gab mehr Personen mit niedrigen Lp(a)-Spiegeln unter 30 mg/dl im Vergleich zu Patientinnen und Patienten, die durch Hausärzte versorgt wurden. Tendenziell erfolgten routinemäßige Lp(a)-Testungen eher bei jüngeren Menschen und bei denjenigen, die mit PCSK9-Inhibitoren in Kombination oder als Monotherapie behandelt wurden.

Kaum Veränderungen im vergangenen Jahr

LipidSnapshot 2024 zeigte kaum Veränderungen. Nur 31,5% der von Kardiologen und 14,4% der von Hausärzten betreuten ASCVD-Patientinnen und -Patienten mit hohem Risiko wurden nach der ESC-Leitlinie behandelt. Der Anteil an Betroffenen mit LDL-C-Werten <55 mg/dl ist im Jahr 2024 im Vergleich zu 2023 nur marginal gestiegen. Dies zeigt eine Trägheit der Therapieeskalation auf, dabei wurden weniger als 5% der Patientinnen und Patienten mit PCSK9-Inhibitoren behandelt.

Mit zunehmendem Alter erreichten – verglichen mit Männern – weniger Frauen ihren Zielwert. Die neuen Daten zeigen außerdem, dass der Anteil an weiblichen Patienten mit LDL-C-Werten ≥130 mg/dl mit zunehmendem Alter steigt, während es bei den Männern eher Jüngere sind, die hohe LDL-C-Werte aufweisen.

LipidSnapshot liefert Daten der realen Versorgungslage – und die Ergebnisse sind verheerend. Jede 5. Person mit hohem ASCVD-Risiko, die in allgemeinmedizinischen Praxen betreut wird, erhält keine lipidsenkende Therapie. Auch in kardiologischen Praxen muss nachgebessert werden. Ein 3. LipidSnapshot in diesem Jahr schließt das Projekt ab und wird noch mehr Daten liefern.

Lipoprotein a – der unterschätzte Risikofaktor

Lipoprotein a, Lp(a), ist ein Risikofaktor für die Entstehung einer ASCVD und wird nach wie vor unterschätzt, wie Prof. Dr. Andrea Bäßler, Leiterin Kardiologische Ambulanz/Lipidambulanz am Universitätsklinikum Regensburg deutlich machte. Lp(a) ist ein in der Leber gebildetes komplexes LDL-ähnliches Molekül mit zusätzlichen entzündlichen und thrombotischen Eigenschaften. Lp(a) ist noch atherogener als LDL-Cholesterin und weist eine kausale Bedeutung für die Atherosklerose-Entstehung auf.

90% der Lp(a)-Konzentration im Plasma sind durch die Eltern vererbt, Umwelteinflüsse haben nur einen geringen Einfluss. Damit ist ein erhöhter Lp(a)-Spiegel von Geburt an ein Risikofaktor. Ein Drittel der europäischen Bevölkerung weist ein Serum-Lp(a) oberhalb des Grenzwertes von >30 mg/dl auf und jeder Fünfte sogar Werte von >50 mg/dl.

Sport oder gesunde Ernährung führen zu keiner relevanten Senkung des Lp(a). Auch bisherige Medikamente, wie z.B. Statine, haben keine wesentlichen Auswirkungen auf das Lp(a). Je höher der Lp(a)-Spiegel, umso höher ist das Risiko für das Entstehen einer ASCVD. Die anderen, modifizierbaren Risikofaktoren müssen daher insbesondere in dieser Situation konsequent eingestellt werden.

Die Koronarangiogramme von Patienten mit erhöhten Lp(a)-Werten zeigen eine ausgeprägtere und schwerere Form der Koronaren Herzkrankheit (KHK) mit Mehrgefäß-Beteiligung, komplexeren Plaques, diffusen Läsionen und mehr chronischen Totalverschlüssen.

Aufgrund des hohen Gesamtrisikos müssen modifizierbare Risikofaktoren konsequent eingestellt werden. Die Lp(a)-Bestimmung ist deshalb sowohl für die Primärprävention als auch für die Sekundärprävention wichtig, denn ohne die Lp(a)-Messung kann das ASCVD-Risiko stark unterschätzt werden.

Viel zu wenige Menschen werden auf Lp(a)-Erhöhung getestet

Wie LipidSnapshot zeigt auch die HERITAGE-Studie, dass viel zu wenig auf Lp(a) getestet wird: Zu Beginn waren nur 13,9% der Patienten aus 48 Ländern mit bestätigter ASCVD bereits auf Lp(a) getestet; 28% wiesen Werte über 50 mg/dl auf. Die irrtümliche Annahme, dass aus einer festgestellten Lp(a)-Erhöhung keine therapeutischen Konsequenzen folgen, weil noch keine zugelassenen Medikamente zur gezielten Senkung verfügbar sind, ist noch weit verbreitet.

Nach neusten Daten können neue RNA-basierte, noch nicht zugelassene Therapien Lp(a) um 80 bis 95% senken und zeigen eine gute Verträglichkeit. Ob z.B. Pelarcarsen und Olpasiran tatsächlich ASCVD-Ereignisse reduzieren, wird bis 2026 in Endpunktstudien geklärt werden. Weitere Lp(a)-Synthese-Hemmer, wie Lepodisiran und Zerlasiran, werden ebenfalls gegenwärtig untersucht. Mit Muvalaplin könnte in Zukunft auch ein oraler Lp(a)-Formations-Hemmer auf den Markt kommen.

Doch bis zur Zulassung dieser Medikamente kann die hohe Mortalität bei ASCVD-Patientinnen und Patienten mit erhöhtem Lp(a)-Spiegel nur gesenkt werden, wenn die traditionellen Risikofaktoren konsequent therapiert und strikt kontrolliert werden.

Quelle: Medscape April 2025, 91.Jahrestagung der DGK

Prädiabetes als zunehmend wichtiger Risikofaktor für KHK, Herzinfarkt und Herzinsuffizienz

Game-Changer im Lipidmanagement? Orale PCSK9-Hemmer senkt LDL-Cholesterin vergleichbar stark wie injizierbare Wirkstoffe

Erwachsene mit angeborenen Herzfehlern benötigen eine lebenslange spezialisierte Betreuung

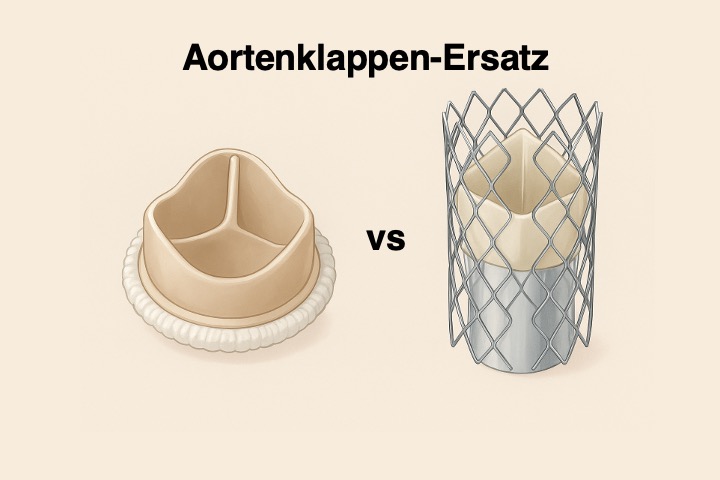

TAVI vs. Klappen-Operation: Die Ergebnisse nach 7 Jahren